05-10-19

我的婆婆常在口邊的一句話是「得人恩果千年記」,她和麥少棠大師這一輩都是因戰難從廣東跑來香港,沒有唸書,但是比起今天受過高等教育的人,更有修養。

為了一件地區文化的好事,我去找藝術發展局行政總裁周蕙心,她說了這番話:「助人的事情,可以做的,便去做吧!」

我們的人生,遇到悲慘的一面,會怨天尤人,但是,有沒有想過在生活、教育、醫療、社會設施等,有多少人曾經照顧我們。單眼看事情,永不會「公允」。

別人有恩於你,便應該幫忙其他有需要的,這是做人的道德,只有這樣循環的「人幫人、你幫人」,世界才會變得美好。

有些人怕麻煩,不願意幫人,但是,想想,那些麻煩微不足道;有些人則怕吃虧而卻步,我試過幫助一位律師,結果金錢受騙,但是吃虧是一種「積福」。我的許多幸運,想是老天給我雙倍補償吧。

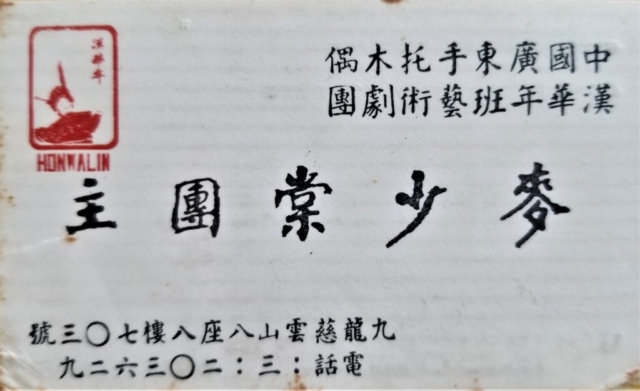

某天的晚上,朋友給我短訊:「我的姨公叫麥少棠,在戰後,從廣州來了香港,但身無長物,照片也沒有帶來,一直在演木偶戲。1973年,他成立了『香港漢華年廣東手托木偶團』。老人家在1987年,因為壞血病,八十歲離世。少棠姨公留下的東西,一直被女兒放在沙田美林邨一個租來的地下小倉,可是,管理處要收回貨倉,而且,加上最近的颱風,把東西浸壞,她只好把東西丟掉,但是又依依不捨,覺得這些木偶劇團的架生和細軟,很有文化藝術的價值,你可否幫忙,做件好事,看看有沒有博物館願意接收這些香港遺產?」

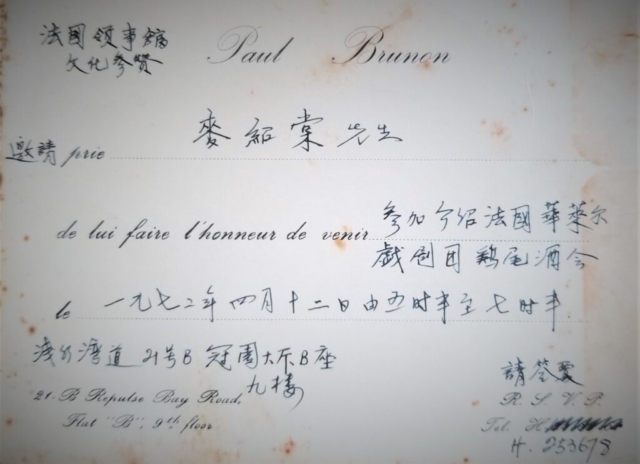

我好奇:「有什麼珍貴的東西?」朋友答:「有些是四十、五十年代的劇本,部分手寫、部分是印刷品。還有許多木偶穿過的戲服,而最珍貴的,應該是數個約有四百年歷史的廣東『杖頭木偶』(英文叫Rod Puppet,在古代叫『杖頭傀儡』,它是內裏空心的木偶手杖;廣東木偶,用結實的木塊造成,又重又厚,手掌舉起木偶,通過木棒或竹竿,推動眼睛及嘴吧,因而又稱『舉偶』),還有,當中有些是劇團到外國演出的政府文件。」我的律師性格又來了:「這些數百年歷史的木偶,怎樣得來?」朋友說:「在七十年代,有一個法國收藏家,托他去中國內地,搜羅一些數百年的木偶,有全身、半身的,法國人把整批木偶運去歐洲,留下數個送給我姨公。」

我打個比喻:「我們立刻展開如鐵達尼號尋寶行動,可否邀請麥宗師的女兒,出來喝杯咖啡,了解一下?」

麥少棠1907年出生,在內地結婚,四十年代,世界大戰之後,約1949年,他帶同妻子再來香港,誕下唯一的後人,即女兒麥麗芬。我和朋友、麥麗芬在旺角喝咖啡,麗芬的悲痛還未復原,因為她的丈夫在今年六月份,因突發事故,不幸身亡。

麗芬忍著愁緒,平靜地說出父親的故事:「父親是廣東清遠出生的鄉下仔,十五歲,跟隨演戲的叔叔學藝,先學『師傅戲』,即是木偶戲,然後學『人戲』,即是廣東粵劇。在民初,女性不會拋頭露面演戲,而我父親是美少年,青靚白淨,故此被安排反串花旦做大戲,他的外號叫『花旦棠』。一個戲班,通常有六至十人,有些舉偶、有些演人戲、有些負責音樂、『裝身』(即服飾) 、道具。當時,一個鄉鎮養不活一個戲班,他們只好坐船,去珠江三角州不同的地方演出,叫做『落鄉』,他們的船叫做『戲船』,每次找人拼在一起,巡迴演出,稱為『埋班』。落鄉的時候,通常一晚做人戲、一晚做偶戲,偶戲多是祭祀祖先,給亡魂和神靈看的,而人戲則是給活人看的。」

我細看照片:「花旦棠不只是『靚女』,還很『靚仔』!」

麗芬說:「父親約171cm,身材適中,可以演女,也可以演男。當時在廣東,已經很紅,他說女觀眾到後台竹棚的罅隙,偷偷看他,有些大膽的,便買些涼果如話梅、瓜子,藉口『探班』來親近他。」

她凝想了一會:「可惜,人生總有高低,到了四、五十年代,他跑來香港的時候,這裏的環境已不一樣,偶戲走下坡,是另一天涯。父親虎落平陽,不過他咬緊牙根:『我一定把偶戲在香港延續下去!』那時,不是常常有偶戲演出,但是只要有演出機會,父親從不推辭。他放下曾經是『紅星』的身段,去了九龍的工廠找到一份別人看不起的『雜工』,不怨命、不理會人工低,為的是雜工可以隨時請假去做戲,管它新界鄉郊、市區球場、或是離島遠至塔門、管它酬勞多麼微薄,父親都願意。如西環高街運動場、銅鑼灣的天后廟……都留下他演戲的歷史。」

「我小時候,常要幫忙父親,那些戲,一做便是三個多小時,非常辛苦;雖然偶戲主為神靈觀看,但是,現場觀眾亦不少,隨時數十至百多人圍觀,看得興高采烈。偶戲的劇目和粵劇差不多,都是來自古代典籍和民間故事,如《三國演義》、《水滸傳》、《楊家將》等。觀眾喜歡看木偶的武打場面,不過,如同一天有日場和夜場,則父親日場便做一些不太吃力的「文戲」劇目,例如《白蛇傳》。為了吸引觀眾,還要加入特技,我記得有一次講述『琵琶精』幻化人形,幕後師傅一邊吸煙,我們一邊用風扇把煙吹到幕前。」

我心有戚戚焉:「麥宗師的生活沒有好過?」麗芬搖搖頭:「真的沒有。在七十年代,整個戲班只收數千元酬勞演一次,眾多手足分配後,每人只是一點點,父親還要添置戲團的東西,他連一個住宅小單位也買不起來安身,臨終的時候,也只能住在政府的公共房屋。」

我問:「演偶戲的『架步』是什麼?」麗芬說:「早期,香港有很多搭棚工人,所以,我們在細小的竹棚演出。到了後來,竹棚的成本太貴,退而求其次,拉些支架、掛上彩布,便當是戲棚了。」

我追問:「在戶外演出,唱歌會非常費勁?」麗芬笑笑:「還可以,因為數十年前,香港已有『咪高峰』系統。」

我意猶未盡:「你父親有沒有收徒弟?」麗芬無奈:「他想收的,但是,找不到半碗安樂茶飯的行業,誰願意自討苦吃呢?我作為他的女兒,也不當學徒啦。所以,他的所謂『徒弟』,只是一些業餘愛好者,例如有一位華人建築師,久不久找麥少棠學藝,到父親七十多歲,仍然和父親聯絡,給他一點學費。另外一位是英國女士,她對木偶藝術有興趣,而且很仁慈,介紹父親在她丈夫的辦公室當office boy,當時父親已經六十多歲,生活終於穩定下來。」

我說:「這樣的生活,你媽媽一定不好受?」麗芬回想:「媽媽在2011年也走了,現在才好說出來,媽媽嫁了一個『窮措大』,當然擔心,她經常囉嗦父親:『你呀,快些找一份好工作,專心去養家吧!』但是父親愛理不理,沒有反應。哈,畢竟是老夫老妻,媽媽最後也給父親感動,慢慢地接受了他熱愛的偶戲人生。」

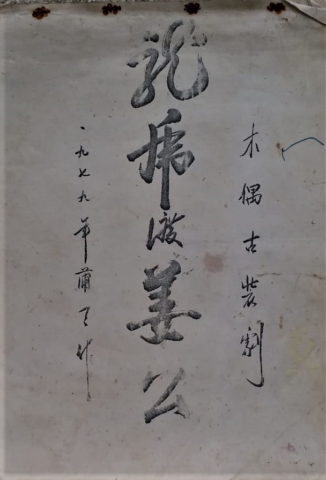

喜歡吃薯條的我,塞了一堆入嘴巴:「你父親很窮,為何還要花錢成立木偶戲團?」麗芬說:「原本,父親在一個叫『勝利年』的戲班工作,班主姓馬,他過身後,馬太太借了『戲箱』(即放戲服和工具的箱子)給一位陳坤和父親經營下去,後來馬太太把戲箱賣與香港博物館。本來,這是父親轉行的好時機,可是,執著的他要堅持下去,找了一個朋友共同湊點錢,而父親把儲蓄也押了進去,成立了一個新團叫『漢華年』,他們玩的是『短頸杖頭』。他對家裏說:『舉偶是我的事業,做到死,都要做下去!』我們沒話可說,只見到興致勃勃的他,一縷煙地跑去廣州,為戲團購置東西……」

「戲箱是父親的命根,到了他年紀大了,患上壞血病,經常要去醫院輸血,知道時日無多,突然對我說:『阿女,人死了,就算蓋上一張爛棉胎,都算是『風光』,所以,你記得把我的木偶、戲服和架生保存下來,讓我可以走得開開心心、風風光光!』」

想起父親,麗芬甜笑:「他何只緊張『風光』,最緊張是外貌,每次外出,雖然衣服不多,『麥少棠』這大明星會努力打扮:光鮮的恤衫、牛仔褲,把毛衣在脖子圍個圈,當作頸布,戴上一頂格子圖案的畫家帽,冬天還要加件乾濕褸,比我媽媽還『貪靚』。本來他喜歡吃梅菜扣肉、臘肉,但是為了身材,也小心節制。父親沒有嗜好,最喜歡抽抽煙、喝喝玉冰燒米酒。」

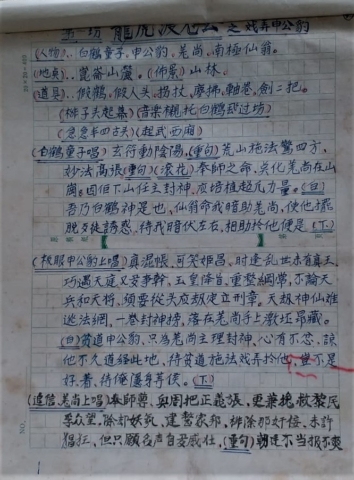

我最後問:「你難忘父親演出的地方是什麼?」麗芬興奮地:「他們那輩偶戲大師,演出是沒有劇本的,劇本只拿來平時看,到了演出,父親說:『劇本在肚子裏面,『戲橋』在心中!』他們演出前,會有一張『提綱紙』,掛在『虎度門』(即舞台的入口位置)。這張故事大綱,是眾人的默契,到了演出,每個人已熟能生巧,一聲『開工』,大家根據提綱紙,便生龍活虎地記起內容,當鑼鼓音樂響起,父親中氣十足地唸白和歌唱;藝術表演者的天職,恐怕如父親一樣,和觀眾共渡美麗時光!」

香港偶戲宗師麥少棠的一生,從經濟收入來說,是失意和傷感的。但是,從藝術成就來看,這位偉大的人物,應該死而無憾。為了讓香港人世世代代記得,香港曾經出現過這樣的一位文化英雄麥少棠,我終於找到香港歷史博物館的展覽館長張銳森,告知一切,他非常有心,連忙帶同手下和我在一個剛剛下完微雨的早上,趕去沙田美林邨,麥麗芬把貨倉的東西搬到公園的石壆上,我們認真地逐件研究討論。張館長初步認為這些藏品很有價值,經仔細研究後,決定把部分物品納入博物館館藏。

如果要生命倒頭重來,我再活也只為一個原因,那便是「無悔」。過去,很多要幫忙別人的事情,沒有出手,現在充滿歉意。

貪新忘舊的香港人,多少是靈魂閉塞的?數十年來,我們拋棄了「南音」,即香港的怨曲(blues);我們拋棄了「唱龍舟」,即香港的嘻哈音樂;我們拋棄了「大戲」,即香港人的歌劇;我們最終也拋棄了來自廣東、福建、潮汕的木偶戲……

當大家經常說「我愛香港」,你可有多了解她的歷史?多珍惜她的文化藝術嗎?

此網誌也上載於下列網站: