26-03-21

成年後的生活,是木質化的回憶;小孩子的時光,以鮮嫩做基礎,是為快樂的永生花。

難忘,兒時的元朗,它有別於香港島和九龍,是另一個地球,新界墟市的真正代表。

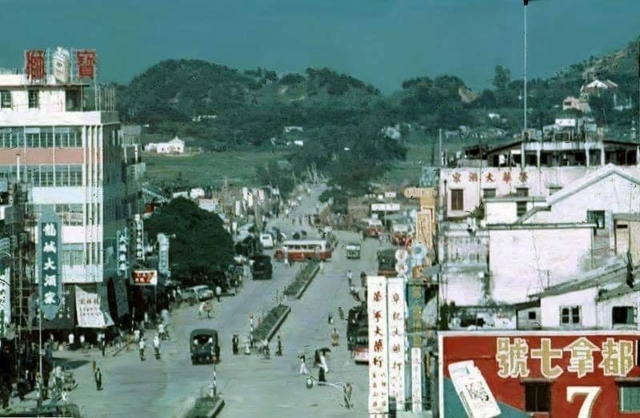

那慢活年代,沙田、大埔、屯門、上水,規模太少,沒有元朗的氣派;它有長長寬寬的一條市中心大道,叫大馬路,佈滿商店,像小彌敦道。雖然荃灣的核心區,比元朗大,但都是一座座的工廠、一枝枝的煙囪。在元朗,馬路後面的西洋菜田,黑臉琵鷺,向行人打招呼;在荃灣,只有烏鴉在天空盤旋。

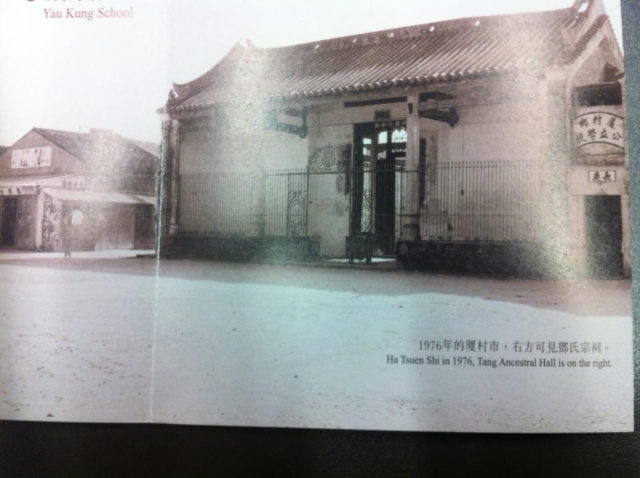

元朗古時稱「圓塱」,圓,是豐滿的意思;塱則指開朗的土地。從字面上推測,古時,元朗是一塊水源充足的大平原。它在明代已是一個墟,但這市曾遭棄置。1669年,康熙年代,姓鄧的官紳發起在南邊圍附近再建墟市,成為香港最大的農產品集散地。此外,元朗一帶有魚塘、菜田和稻田,它出產的絲苗白米,曾經遠銷至歐洲。今天,它雖然換上繁榮城市的面貌,但舊墟還保存了清代建築,如二帝廟,你看過?當年元朗墟市,俗稱「雞地」,有「圍頭」口音的鄉下人,每逢墟期,早上拿農作物來賣,中午把錢換買飼料和肥田料後,便散去。雞地,在今天YOHO Town的旁邊,已經消失。那時,去雞地叫「趁墟」,熱鬧的情況,叫「墟冚」,「冚」指鼎沸的人聲。家人不喜歡雞地,媽說:「人多,『拐子佬』多!」當年,有些人沒有繼後香燈的,便向「拐子佬」收買偷回來的男孩。我們這些肥肥白白,四、五歲的,最受歡迎。

媽媽在元朗墟長大,嫁了住在上水的爸爸,舉家後來搬去市區。小孩年代,媽媽常回娘家。姊姊十歲時,在元朗意外地走了;所以,踏足元朗,我們不敢再去大馬路的盡頭,因為那裏有博愛醫院的傷心回憶。

元朗,是香港唯一看不到山的市圈。那些年,元朗很寧靜,水牛會出沒,大馬路後面只有幾條街,拐個圈,便逛完。婆婆經過大馬路時

,從街頭打招呼到街尾,大家「往來有白丁」。婦孺們,不用買報紙,消息都是聽回來:「芳艷芬去了恆香餅店買老婆餅、高官去『好到底麵家』吃蝦子麵、這診所的醫生是林子祥的爸爸、那間金舖是譚炳文家族的……」

婆婆慈祥又能幹,嘴角常帶微笑,外公早走,婆婆獨自打理合益市場的米舖。她有菩薩心腸,家裏有十二兄弟姐妹,自己少吃少穿,也借錢給親友。她蓄著長髮,卻永遠把它捲起成髻,衣服天天穿黑膠綢的;婆婆閒時便抽捲煙,從鐵罐內掏出一點煙絲,放在薄紙捲上,徐徐地擦火吸吐,她靜觀世態,似有千言萬語,卻不必向人傾訴。

元朗,是一個會睡覺、會醒來的墟市。早上,聽到雞啼「咕咕咕咕」;白天,卻聞鳥唱;晚上,先是狗吠,針對路過的陌生人,接著,淒厲的貓叫,是零時的奏鳴曲,喵喵喵,想是發情吧,弄得少女們輾轉反側。

婆婆住的是唐樓,奇怪,住在樓上的人,要經過你家的走廊,才能拾梯回家;而閣樓呢,有一扇窗,看通地下的店舖。樓下賣水果的兩個肥姐妹,每天高聲談論別人故事,是長篇小說的好材料。當年,元朗女孩子樸素害羞,多不敢「自由戀愛」,要長輩介紹「相睇」,最理想,是嫁給家裏開金舖的「太子爺」,可惜,最旺的周生生金行,卻不是元朗人開的。

這小城,幾件舊事,叫人難忘。元朗有許多舊房子,三層高,沒有廁所,晚上,人們拿著「夜香」桶,走向田畿傾倒,碰到街坊,還寒暄問暖。當時民風純樸,女人在大庭廣眾,公開餵奶,極為普遍,乳房沒有原罪;而很多小孩子只穿白背心,沒有褲子,露出小雞巴。炎夏晚上,一家大小,擺放著帆布或藤椅,在行人路閒坐,一面喝茶、一面撥葵扇。在元朗,人情味濃,人像人,狗也像人。女孩們會織「冷衫」或繡花,被稱「小家碧玉」。在六十年代,電視機在元朗,是名貴電器,每晚大概九時,小朋友做完功課,靜待鄰居電視播出綜合節目,叫《歡樂今宵》,當主題曲一響,十多個小朋友便跑去鄰居的客廳,坐在地板,一起看電視。屋主陳師奶對我們很好,常用餅乾招待。

那時,元朗的單車比汽車多,到處都是「單車陣」,很多男人赤膊送米糧和雜貨。往市區的「巴士」很少,開往佐敦道碼頭的,總是塞滿乘客,要身貼身站在梯級,計算塞車的時間,兩、三小時是跑不掉,加上沿海的青山公路,迴轉彎曲,父母會為孩子帶備嘔吐袋。元朗巴士總站,有人會送別親友返市區,依依不捨地哭:「一路順風!」現在回望,那份感情像天方夜譚。

當時,流行的「移民」概念,即從新界搬去九龍或香港島居住,我家便是這樣,從上水搬到灣仔,「離鄉別井」。相反,「外面人」(元朗人這樣叫市區的人)因為工作,怕每天來回花五個多小時的,索性在元朗找地方住。有一天,婆婆家裏來了一個陌生年輕、很有禮貌的男子,原來是位老師,從市區調來元朗教學,因為外面吃飯不健康,他經朋友介紹,找了婆婆「搭食」,每月付一個數目,給他弄晚餐。我有一個十多歲的表姨,去了市區替外國人打「住家工」,每月返回元朗一次,每次,弄一大袋曲奇餅給小朋友吃,她說:「老闆教我的,有牛油和雞蛋,對身體有益!」那是我人生中,第一次吃到「cookies」。

談到吃的,不能不提三款元朗零食:第一種,叫「茶粿」,是糯米粉團,加入艾草、苧麻或雞屎藤等植物搗碎後,散發清香,可甜可鹹。第二種叫「炒米通」,以柴火把米放在鐵鑊炒,直至脹大香脆,放入芝麻和花生再炒,冷卻後切成一塊塊。最後的,叫「炒米餅」,將大米炒香後,碾成粉,加入其他如芝麻的配料,再用木製模具壓成後敲出,放入烤爐,成為鬆脆的餅。

如果元朗人到「外面」探親友,以上食品是元朗馳名「老婆餅」以外,另一最佳的選擇。當年的送禮,很好玩:只用一張「雞皮紙」把禮品包紮,在頂部放一張紅紙,寓意吉祥,然後用紅色的紙繩或尼龍繩捆紮。

往昔的元朗,沒有shopping或夜生活,晚上,最大的享受是看電影、或去大榮華酒樓吃美味的「豬油撈飯」、往有「冷氣」的龍子餐廳吃西餐;喝喜酒也不錯,可以吃到彩色蝦片和炸子雞。至於戲院,有三家,今天都只剩回憶:一家叫光華戲院,門口是一條闊大的石階,很貴氣,我在那裏看過黑白的武俠片《六指琴魔》;另一家叫同樂戲院,在大馬路,記憶中,比較古舊,曾經看過一部電影叫《紅燈綠燈》,女主角是中德混血超級美女,叫苗嘉麗,今天應是婆婆;元朗戲院呢,多做邵氏的國語片,凌波的《梁山伯與祝英台》便公映了多週。

在元朗,「時裝」這名詞不存在,大家隨隨便便在五合街買衣服。在大馬路的黃金地段,都是「辦館」,即賣酒、食用禮品的商店。元朗有一家四十年代已創立的服裝店,叫「陳光記」,連外國毛衣都找到。街上,男人多穿「咕哩衫」,即闊袍大袖的布衣,夏天,可以捲到手腳的一半,冬天便放下來,他們不害羞的,上衫多沒有扣上,露出瘦弱的「排骨」胸。而元朗村姑,頭戴一頂草織的大圓帽,垂下黑色的邊布,用來阻擋陽光,衣服多是綢,手袖和腳管只到肘部及膝頭,穿上一對木屐,走路如敲打地面,發出嗒嗒聲;老的,還鑲上金牙,愈多,代表愈富貴。

不要老說回憶是退色發黃的老照片,記掛,是對美麗生活的保存,珍惜曾綻放的花朵。往事,總是真真假假,載著童年的快樂和悲傷,但是,故事內每一個人物對我們的愛護,才是足以帶進墳墓的幸福。元朗,人情味濃,如米糊加入豆漿。今天再訪元朗,景物不依然,人臉更全非。孤單地,踏進現代化的元朗港鐵站;水牛,沒有了。火車隆隆,惆悵春光,只怕舊人沾近愁。

舊地方如元朗,生命有兩部分:消失的東西,竟會重生,變成新的地方—然後又忙於製造舊回憶給新的一代。

此網誌也上載於下列網站: