收拾東西,看到發黃的文件,那是1999年,我和幾位有心人,在香港成立「香港和解中心 Hong Kong Mediation Centre」,我躲在曼谷的酒店,別人在玩,我趕寫中心的Q&A,花了四天,收筆後,沒有多看曼谷一眼,便去了機場。

過去便由它過去,NGO不應該屬於某一群人,我們在20年前成立和解中心,今天已在新一代的手裏,繼續推動調解,他們邀請我去什麼紀念活動,我也婉拒了。人在貢獻完畢,要願意拉椅離座,這道理是許多參與社會工作的人,看不通的。

70年代以前,要解決爭執,只可以到法院打官司,80年代出現了「仲裁Arbitration」,即雙方協議不去法院,而是找一位「私人法官」(即仲裁員)為爭議作出裁決,而這裁決等同法院的判決。

到了90年代,出現了「調解 Mediation」。最初,沒有人明白什麼是調解,有人以為是「冥想 Meditation」,哈哈。 我80年代處理仲裁,到了90年代初期,我也是少數的調解員,那時候,只有三十多個,現在,恐怕已超過幾千人。仲裁和調解,許多時候又叫 “ADR”,即alternative dispute resolution, 另類爭議解決方法。

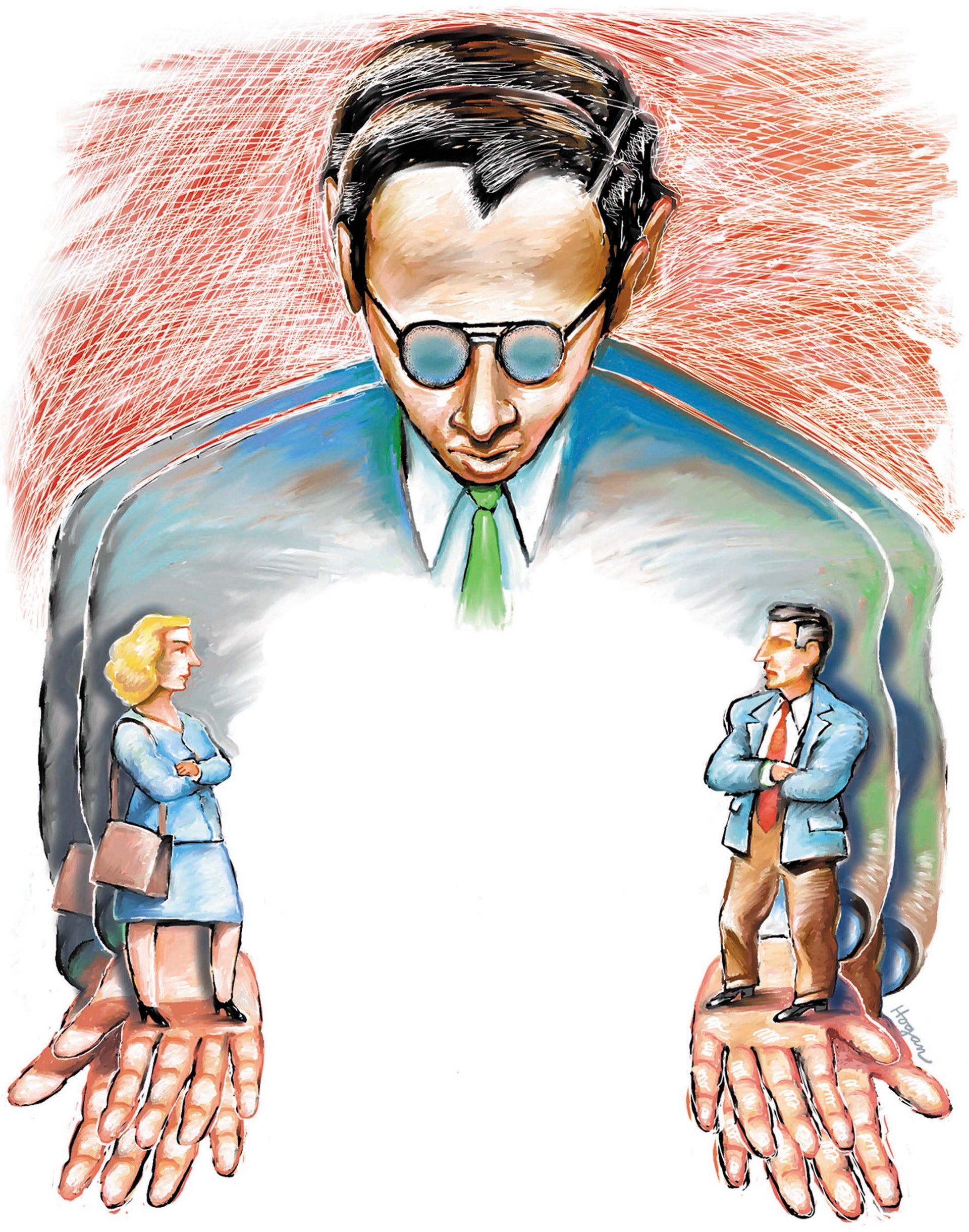

「調解」是爭執雙方自願參加一個由中立第三者(即調解員)主持的和解過程,過程要保密,在談判過程中,根據各自的「情」、「理」、「法」和「利益」,自我表述,然後理性的,由衷地尋求雙方都可以接受的和解方案。就算和解不了,起碼可以明白對方訴訟背後的情由,而調解員只是專業的「和事佬」,不是法官。

調解員主要使用三種技巧:(1) 引導法(facilitative),即引導雙方努力達致符合共同利益的和解協定; (2) 評估法(evaluative),單是引導,未必全面,調解員要心底裏評估那些方案可行和合理,然後同時引導;(3) 輔導法(counselling),特別是婚姻爭執,雙方常有偏見或怨憤,心理輔導的技巧變得很重要。

在90年代,香港國際仲裁中心不願意讓調解獨立成科,當時,「調解會」只是仲裁中心下面的一個興趣小組。人數就是那數十位調解員,而且很多也同為仲裁員,以外國人為主導,但是我們有一小群的本地調解員覺得:(1) 調解的普及化,對香港社會有益;(2) 調解不宜只有英文考試 (當時,香港提供的課程和考試都不足,例如我便是要飛去波士頓,進修調解課程的)。我們應該為本地人設立便宜普及的中文考試 (一般是40小時課程,然後筆試,再起碼經辦過兩個「模擬實況案例(simulated cases)」;(3)當調解員也不須規定要有專業學歷(當時調解員以律師、工程師為多,因為他們很多都是仲裁員,而當時的仲裁案件,許多都和建築有關),調解員最重要的條件其實是:(a) 人生經歷豐富、心平氣和、思路暢通;(b) 對爭執的主題有深入認識,例如爭執是和IT技術有關,調解員懂IT,是事半功倍的。故此,社會各階層如社工、教師、醫生、會計師、以致家庭主婦都可以當調解員,他們都應該為社會出一分力,當一個調解員,為人排解紛爭。

我們這些對調解的新想法,當然使到仲裁中心多次游說我們,不要另外成立本地調解組織,但是仲裁中心當時又堅持不想調解「開放」,說要維持「高水平」的調解質素。在這背景下,我們這群「香港仔」便立下決心,成立「香港和解中心」,中國人「以和為貴」,我們想強調「和」比一切都重要,故此叫「香港和解中心」。

以上的歷史,俱往矣,我想鼓勵大家:每一代,都要有些理想(但請同時具有智慧),沒有私心私利的人,努力改變現況,爭取理想的落實。

我記得為了調解的推廣,我們去游說當時的立法會各大黨派,但是大家都客客氣氣,不了了之,也許他們聽到「本地化」和「普及化」,便不想仲裁中心難為吧。但是,我們這群本地人深信「言微自會義大」,於是恪守自己的信念,「膽粗粗」去游說政府,他們都說支持調解,但是沒有實際行動。

到了黃仁龍當律政司的時候,可謂「乘勢順機,瓜熟蒂落」,當時,社會紛爭越來越多,也越來越多人知道「調解」是什麼,本地調解的組織相繼成立,而法院積壓下來的官司是已超出負荷。我們一群有心人於是游說黃仁龍,黃是一個說話謹慎,但是認真處事的司長,未久,他推行了調解的立法,即凡打官司的原告被告,必須被安排接受調解,有些人擔心會增加訴訟費用,其實調解員收費比律師便宜得多,一千數百元一小時也有,何況,官司得以和解,省卻大量律師費,更為化算。但是,有些不好的調解員,說要首先收費十多小時,才夠時間處理調解。調解要「快靚正」,不是打官司,應該雙方見面一次,才評估下一次如何深化調解,那些想賺快錢的調解員,立心不良。

到了今天,什麼糾紛都可以調解:金融調解、家事調解、消費調解、私隱調解、性別歧視調解。我坐在陽光下的太古廣場,看到熙來攘往的人群,雖然沒有人知道我和九十年代的一群有心人出過了什麼力,貢獻社會,但是我挺高興當有人走進旁邊的高等法院的時候,可能第一個收到的勸告,便是儘快把事情拿去進行調解。

我又望著遠處的立法會大樓,心想:「外國有政治調解,為什麼今天的律政司不可以派人去外國研究學習呢?」 香港的政治諸事不和、南轅北轍、你死我活、行政立法對立,政府和民間又缺乏互信。以前,這些紛爭,政府還可以派人去「摸摸底」,在今時今日,摸底也可以視為不道德、不正確,非正式溝通的渠道都沒有了。未來只好各走一端,互不瞅睬,閉門惡鬥,為何不考慮政治調解呢? 這「摸底」方法既正規,又妥當,還可以有一個、兩個以至三個的專業「和事佬」協助(法律上,調解員數目是不限的,故此敵對的雙方可以各自委任一個信任的調解員)。「調解」正式正統的保密、疏導、表述、評估、情理法和利益都可兼容,這等種種的優良特質,好使好用。

當然,任何新的提議一定有人潑冷水,說不可行,例如說「那裏來這些資深的政治調解員?」「誰人會願意參加?」「唉,在調解過程中,還不是各懷鬼胎?」

我不敢說這些不會是問題,但是,萬一以上的假設在部分情況下原來是錯呢?又萬一原來外國已有的經驗可以克服上述問題呢? 為什麼調解在其他範圍做出成績,在未來進退兩難的政治局面,大家反正都沒有辦法,調解為何不試試用呢?

以前,說過人類上不了月球,誰料到人類可以登陸月球!而在90年代,人們向我潑冷水,說調解在香港是永遠沒法執行的。

今天呢? 我卻可以滿足地坐在太古廣場,看著高等法院,在喝咖啡……

此網誌也上載於下列網站:

-1024x652-640x480.jpeg)

-1024x870-640x480.jpeg)