01-01-2021

青春在無聊中逝去,就如一場歲月的深雪。相反,年輕又美麗的創意,遇上藝策人的賞識,會混身玫瑰和海棠,或一幅安納托利亞地毯。

發生什麼奇怪事情?寧靜跑馬地的山村道54號,接近百年的歐式大宅,本來高傲而孤單,重門深鎖,竟然在近來,舉辦了一個香港電影的「手繪海報」展覽,主角是年輕藝術家林嘉恒,策展人是鍾家耀。

跑馬地,是銅鑼灣後面的一個「掘頭」山谷,原名黃泥涌谷,山上的黃泥水,沿黃泥涌道的位置,經過鵝頸橋的澗道,流出維港。1840年代,英軍於跑馬地設立軍營,眾多軍人死於傳染病,被速速埋葬,故這區被叫「Happy Valley」,「極樂世界」的意思。1846年,英國人把黃泥涌的沼地建成馬場,稱為「快活谷馬場」,可是,1918年,「火燒馬棚」,超過600人喪生,屍體堆滿亂葬崗。小時候,跑馬地不算是「搶手」的豪宅區,中半山才是,長輩說:「那裏『陰氣』太重,而且,一條路入,一條路出(即黃泥涌道),還看到滿山墳墓!」今天,跑馬地安寧得不像香港,歷史上的街頭騷亂,從來和「她」無關,世界把她淡忘。人頭湧湧的時候,恐怕是當城中名人死於養和醫院,記者擠去採訪。跑馬地的墳場,門口刻了:今夕吾軀歸故土,他朝君体也相同。

山村道,是跑馬地依山而建的一條小路,由成和道開始,盡頭是山光道,長0.5公里;憂鬱的日安愛躲在街角。某天,得悉54號,一座粉白漂亮的法國建築,在屹立近百年後,突然成為「V54年青藝術家駐留計劃」基地,好奇,查明究竟,因為古宅太神秘,被它迷著了:石階的青苔是戰火的淚痕嗎?露台可有一樹白蘭香?白流蘇曾住在這裏,倚在寒窗,冷看范柳原和美女吻別?閨女有地方躲起來踢毽?裏面果然有一個嬌巧的天井,還有古色古香的中西門窗和長廊,別有一壺天地。歲月從故人腳尖流逝,抱著金沙,由典雅的樓梯滑落,掉在跑馬地墳場,陪伴躺在那裏的大少奶,守望著巨宅!

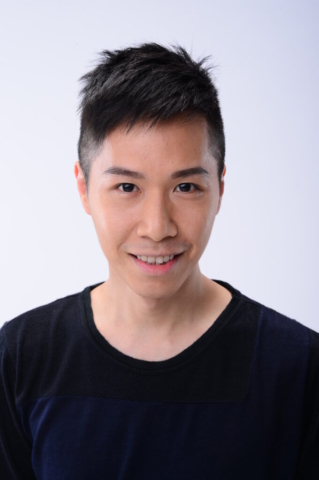

這珍貴的建築,由1880年創立的保良局管理。我找了他們能幹的高管James Mok問問,他介紹了策展同事鍾家耀(Dennis)和我暢談。Dennis土生土長,社工系畢業後,2000年進了新城電台工作,是我從未擦身而過的舊同事,他後來在香港話劇團和城市當代舞蹈團當行政,喜歡研究老建築,Dennis的樣子,像俊秀的民初讀書人。

Dennis爾雅地解釋:「在多番努力後,仍然找不到更多古宅的資料,如讀者想『報料』,找我呀!聽回來的,大概是這樣:在二十年代,有一個曾當軍官的富商,叫何侶俠(Ho Lui Hap),中西混血兒,是他建造這幢大宅。何在四十年代,曾在元朗大棠採錫礦,辦公室在彌敦道。當時中半山的人口已飽和,英政府便發展跑馬地的村落,成為歐式洋房區,這裏看到馬場風景。住進54號的人,應該是大戶人家,樓高三層,共有十多個房間,後來大宅被『一開為二』,有半座慘被拆掉了,改建高樓,留下來的,便是今天『半壁江山』:有露台、天井、天台、停車間、客飯廳、客房。」我笑:「請時光隧道把我送回這書香門第,讓我當個《家春秋》的高老太爺!」

Dennis頓頓:「四十年代的世界大戰,把大宅的樓契毀掉,戰後,有兩人登記為業主,一個是Chong Sing Ching,另一個是 Kwok Hei To,似乎不是一家人,後來他們把大宅割開兩部分業權。1953年,有一位Chan Siu Sau Ying(陳蕭秀英)買入54號,她一直持有,沒有賣出,可能陳氏一家住在這裏吧;直至2009年,保良局前主席梁安琪把它購入,但她沒有搬進,並於2015年作出善舉,慷慨借出大宅,推廣社區青年藝術服務,就是這樣,「V54 年青藝術家駐留計劃」自2016年起,開始為青年藝術家提供低於市價的短期住宿,透過他們的創作活動,用藝術連繫跑馬地的街坊、吸引香港大眾,藉此推廣「社區藝術」(community art)。我們相信:藝術絕非遙不可及,存活於你的社區!」

我拍掌:「梁小姐這些才是值得社會讚揚的,她作為富人,願意為社會出一分力,為文化低調做事,好雨知時節,聽不到鑼鼓聲。」

Dennis有感而發:「香港的歷史,我們年輕的一代,是否任由它過眼雲煙?其實,歷史教育我們:過去的人,是怎樣活過來,他們有什麼的生命觀、倫理觀、文化、美學,及對香港的貢獻。現在,當老店例如餅舖倒閉,大家爭相在網上說『可惜呀!』,一窩蜂地『打咭』拍照,但是,可否平常多點去關心、支持或發聲,不會因為功利社會的急速發展,將老店、老物、老樹等遺產,通通『殺掉』;更甚的,還有些人說:『老殘,留來幹什麼?』」

我問Dennis:「接手經營了這計劃近一年,最感動是什麼?」他說:「除了使命感,是自己可以為歷史出一分力;另外,便是human touch(人的觸動)!『V54』帶動藝術家、市民、保良局的同事,有過無數的互動,大家沒有商業動機,春風在輕撫心靈,欣賞著未曾消失的建築。我閉上眼睛,想像一下,這裏的家族以往如何生活;香港人在『搵食』以後,難得以『非物質』讓自己變得更快樂。最近,我們搞了一個『銀色烏托邦—手繪電影海報』展,反應熱烈,藝術家林嘉恒是主角!」

林嘉恒,2014年畢業,唸平面設計,他用青春和熱血,創造出特別的領域:香港古早電影海報的「再生藝術」。靦腆得像少年的他,才氣橫溢,含羞地說:「我媽媽是醫護,她期待我做專業人士,但是,藝術是我的命運。我從小便喜歡畫東西,反而對傳統科目沒有興趣,她於是送我去學素描、水彩,跟著便是油畫和塑膠彩(acrylic paint)。2015年,我開了一個Facebook Page,分享我的作品,最初畫人像,但沒有什麼反應;後來,看了Marvel超級英雄的電影,我畫了Wonder Woman(神奇女俠),放上網,嚇了一跳,一個晚上竟然有二千多個clicks,《新假期》雜誌也訪問我。就這樣,可算『一夜成名』,使我下了決心,專攻電影海報;我已放棄full-time job,努力做好藝術!」

我回應:「用畫來表達電影藝術的,最著名是中文大學畢業的藝術家周俊輝,我仍記得他的畫,周星馳說:『做人如果沒有夢想,跟鹹魚有什麼分別?』這句話是香港的文化經典。」

嘉恒說:「許多香港電影,是在我出生之前攝製,到了我的童年,香港電影開始衰落,所以,我對香港電影是『回望』的,最『老』的記憶也只是周星馳。我喜歡香港古早電影,它跟小市民的生活,息息相關。電影海報是精華所在,承載了電影的經典。」

我問:「創作過程中,有沒有困難?」嘉恒點頭:「Copyright的問題。因為電影海報是有版權的,我不能100%參照原作,只能夠『二次創作』,根據自己的創意,加加減減,有時候,電影的名字也改掉,或創作一部不存在的電影,雖然好玩,但要『左閃右避』。另外,我畫的是『電腦畫』,這是年輕人喜歡採用的,不用真實的油彩,所以,作品要特別地打印出來!」

Dennis在旁邊提點,像嘉恒的哥哥:「你沒有提及你的『威水史』?」嘉恒尷尬:「我當然不是為許冠文電影畫海報的『插畫大師』阮大勇,但是,有電影公司找我設計海報,那是陳詠燊導演的港產片《逆流大叔》。」

在這大宅古典的大廳,我轉身,欣賞著漂亮的火爐;Dennis安靜地沉思,那一刻像電影畫面,Dennis笑說:「跑馬地的居民渴望有地鐵到來,但又怕失去寧靜。」問Dennis:「你為何策劃這個懷舊的展覽?」他滿足地:「還自己一個信念吧!藝術推廣,常用的手段,是把高雅的藝術,如芭蕾舞、水墨畫等『從上至下』,推廣至普羅大眾,可惜,多年來,在香港,嚴肅藝術始終都是一小部分人的cup of tea,我覺得藝術應該『從下至上』,從 pop culture(普及文化)提煉出來的『精華液』,便是 pop art(通俗藝術)。其實,通俗藝術有何不妥?你看,像今次電影海報展覽,引起大眾的共鳴,不是很好嗎?」

和兩位年輕人分手後,感覺很奇異,山村道54號像一顆百年的石榕,而兩位藝術界的新苗,像堅強的胡楊樹,插枝在老樹,從舊生命中走出新生機。我心頭的充實,要嘴巴填滿才對勁,於是,步下山坡,不期然哼著《傾城之戀》,在奕蔭街開業四十年的祥興咖啡室坐下,景物依舊,人面全非,看不到梁朝偉光顧的蹤影,我喝過熱鴛鴦,吃了一個酥皮蛋撻,吻別歷史。再走向日落西山,悠然到達建於1904年的跑馬地電車總站,跳上車,叮叮叮的車聲,離開這百年小區;心在想:香港島好浪漫,上世紀,薄扶林區是種草飼養乳牛的牧場、掃桿埔大球場曾經是咖啡園,那麼,跑馬地該種什麼植物呢?絕情是蒲公英!在綠油油的草叢中,沒有痕跡,不消幾天,柔弱的草枝害羞地冒出頭來,越長越高,平淡而純潔的白色,管它下雨天滴滴答答,蒲公英溫柔不敗,等候微風,把種子吹到遙遠的地方……這不是剛才兩個藝術男孩所堅持的信念?

不言放棄,是生活的痛苦,卻是藝術家解放的幸福;因為大多數人從出生那天,只是倒數死亡;而從事藝術的,卻從死亡般現實,步向永恆的新生命……

此網誌也上載於下列網站: