10-01-2023

2023年,葉落,落滿天。消息傳來,音樂大師顧嘉煇殞落。他是香港的英雄,沒有他,沒有香港過去音樂的光芒。

我的心,七零八落。

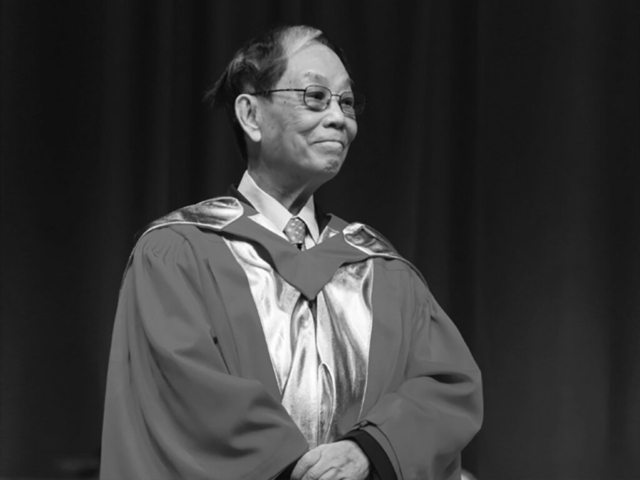

事情巧合得有點玄機:在2013年,朋友和我想建立一個YouTube文化平台,邀請了「煇哥」來到我的辦公室,接受訪問。晚年,他很少答應訪聊,還一個小時呢,感謝他「錫」我,才應承。當時,大師「言無不談」,有些內容太坦直,我們主動刪掉。但是,大家都忙,這平台的事情,不了了之。前陣子,我發覺儲存這個訪問的CD-ROM也發霉了,氣壞;突然,藝術發展局Angela找我:「你可以找到顧嘉煇先生嗎?藝術發展局想訪問他,給香港留下珍貴的紀錄,向大師致敬!」我說:「煇哥已隱居在溫哥華,很難再見任何外人。『剛剛遇着啱啱』,我有這個訪問片段,我問問兩位朋友Richard和Takkie,如果他們同意,便把CD-ROM送給藝術發展局吧,可拿去復修!」過了個多月,Angela告訴我,他們很高興接收這「禮物」;兩天後,竟收到噩耗,大師走了!離世時,92歲。

2015年,顧嘉煇退休,同年,他獲得政府的金紫荊(GBS)星章榮譽;這件事情上,我想說一個故事,用以感謝一個現已退隱的政界長輩。

在煇哥退休的前後數年,我和他常約在北角城市花園酒店coffee shop聊天;下午茶時分,那裏沒有多少客人,但是,落地玻璃牆外面,街頭有賽馬會投注站,老百姓熙來攘往,和煇哥的心境恬靜,成「橫尾忠則」似的迷幻對比。

煇哥住在北角半山,來城市花園容易;他時間觀念很強,常常早到,一個白髮老人家,衣着低調,暗灰的顏色,坐在遠遠一角,靜靜地玩手機,不認識他的遊客,哪知道這位身材細小的長者,原來是香港的音樂偉人。我忙,喝完茶,沒有時間送他回家,他上了taxi,抱着我送的大袋小袋零食,手不知道從哪處伸出道別。慈祥的笑容,煇哥從來不吝嗇。他的離別側影,至今,仍在腦海屢屢浮現,好內疚,對他不夠體貼。

沒有機緣在煇哥「最紅」的七、八十年代交朋友,首先,我們年紀差別很大;另外,我也不屬於他身邊五光十色的娛樂圈;最重要的原因:他盛年時忙得食不暇飽,身邊圍了一圈圈的人,我這小子,恐怕動武也擠不進去。大概廿年前,我當藝術發展局義工時,在香港管弦樂團的音樂會認識了煇哥,兩個「雞啄唔斷」,於是,有幸成為他本來「大纜都扯唔埋」的朋友。

面前的煇哥喝了一口茶:「熱鬧,是表面的,大家都是為了工作;到了我這年紀,寧靜最難得,也是我最享受;能不見的人,便不見。」我問:「那段日子,你最懷念哪個人和哪首歌?」無論何時,煇哥的笑容總是靦腆,他笑:「黃霑。我的曲,有了他的詞後,那首歌,便會猶如『骨和肉』連在一起。其實,我許多歌曲的音調,為了『曲詞合一』,黃霑會叫我如何改動,只有他,有這個音樂修養跟我一起『困』。《上海灘》的成就,便是我倆腦袋合體;當黃霑和我討論歌詞的時候,談的,其實是人生。歌曲嘛?應該是《忘盡心中情》!」我笑起來:「歌詞寫道:『昨天種種夢,難忘再有詩,就與他永久別離,未去想那非和是。』你喜歡這首歌,因為掛念黃霑嗎?」他沒有回答:「你說『是』,就由你『是』吧!」我明白的:藝術家,如歌詞所說「赤軀隨遇」及「那非和是」,都不想具體地限制自己作品的演繹;隨人的共鳴,才是最好的。

水流走,上天,雲亦在。煇哥告訴我的一點一滴,仍在心頭。煇哥謙虛:「我的一生,只是『好彩』!」戰後,他從內地來香港謀生,在50年代,少年的他,因為歌星姐姐顧媚的關係,認識了她的男朋友花顯文,並跟隨他學琴,久而久之,煇哥成為仙掌夜總會(位於今天的告士打道六國飯店) 的樂師。他回憶:「晚上,別人輕歌曼舞時,我當伴奏。原本以為結婚、生仔,就這樣走完人生!但機緣巧合,世界頂級Berklee College of Music的校長看到我在夜總會的演出,說我是可做之才,免收學費,但要去美國修讀,我如何維持家中生計?那時候,我已有了小孩子。幸好,恩人歌星方逸華介紹電影大亨邵逸夫給予經濟支持,鼓勵我飛去美國追尋音樂夢。」我大笑:「命運憐愛『音樂大師顧嘉煇』!」他害羞的時候,嘴巴閉上:「才不是呢!出道的時候,別人嫌我麻煩,常常攪錯我的『煇』字為『輝』,害得他們要改來改去(煇哥是廣州的書香門第,父親才懂挑用這般冷門『火』字部的『煇』)!其實,在我心目中,真正的音樂大師是《不了情》、《今宵多珍重》、《南屏晚鐘》的作曲家王福齡,他50年代從上海來香港,80年代逝世,在他紅的年代,我只是小子,作的第一首歌《夢》是他指點出來,可惜那時沒有『版權費』這回事,音樂人收入也不多,大家極不重視作曲家,更不會頒授甚麼獎項。很痛心,時代沒有給他recognition!故此,我擁有的,只因我『條命』好咋。」這番話,我謹記在心,後來,機會到來,我協助了煇哥得到他應得的社會地位recognition!

三十六陂,無論吹春風、飛細雨,煇哥溫文如故。他說:「我人生的第一個階段是在夜總會度過,沒辦法,亂世人,生計最重要,第二個階段是TVB(無綫電視)。60年代,從Berklee唸完音樂回來,白天,去邵氏(香港最大電影公司)當兼職配樂;晚上,回夜總會工作。後來,蔡和平找我入TVB『幫手』,做音樂總監,我答應了,報TVB老闆邵逸夫之恩嘛;於是TVB的電視劇集主題曲由我負責。」我拍拍他:「因為你『有料』……」他張大細眼:「『邊度係呢』!所謂『時勢造英雄』!當時,真的是天時、地利、人和:七、八十年代,大家沒有其他娛樂,天天看電視,我的主題曲入了他們耳朵;而且,香港歌開始脫離廣府小調風格,加入現代元素,例如新派編曲手法,我『食正』中西潮流啫;最走運的,是因為我負責TVB的音樂,比別人佔優勢吧!當時,唱片大賣,有budget找來數十人的中、西樂團伴奏,現在,舊『套路』不容易啦!」我搖頭:「今天,電子製造出來的種種樂器聲音,總是『假假哋』!」

煇哥從來不讚揚自己半句,更不怕吃虧,中國人所說的「謙謙君子」,就是他。有一次,他拿一份和唱片公司的合約給我看,我覺得他吃了大虧,他泰然自若,溫和地說:「看看將會怎樣吧?現在『得個知字』。」

友誼,不用吃喝熱鬧,更不用多見;當偶爾看窗,雲經過,使你想念一個人,那人便是你的真正朋友;煇哥和我沒有太多共同朋友,生活圈子也非一樣,我們聊天,經常只有他和我兩個人,但是,他是我非常掛念的老人家。

近年,煇哥長居加拿大,我懶,沒有飛去探望,因為時差,打電話不容易找上,我會打電話給Danny(他是待人以誠的好女婿),問問煇哥在加拿大的情況。有一次,Danny請我去油街的一家酒店吃中菜時,為我接通電話給煇哥和煇嫂,他們在家打麻將,開心自在,煇嫂是開心果,永遠哈哈哈,很懂開玩笑,她和老公,永遠一凹一凸;拜拜時,我說了一句:「贏多啲啦!」天呀,竟成了最後的離別語。

我和煇哥在北角城市花園酒店的茶聚,很像世界名著《Tuesdays with Morrie》(相約星期二)的故事:中年學生定時探望老教授,沒有激動場面,兩個人,恬靜地坐下來,談過去,聊人生;我就像哼着歌曲「滄海一聲笑」、「嘆十聲」……

在2000年,煇哥還沒有宣佈正式退休,但已退下音樂前線,香港和溫哥華「兩頭住」,享受人生。我趁機,在他脫離了忙到「頭頂出煙」的人生階段,介紹了香港舞蹈團認識煇哥,以大師的樂章編了一個舞劇,煇哥在策劃了概念後,具體執行交給徒弟。

公演當天,我陪伴煇哥去香港文化中心觀看,平時的他,聲色不動;但當天,我第一次看到「工作動感」的煇哥:他坐在VIP位置,表面平靜地欣賞,但手指卻一直在打拍子,猶如舞動着暗藏的指揮棒一樣,毫不鬆懈;當看到不滿意的地方,便疾速傾身告訴我如何改善,他的耳提面命,令我也認真起來:「好!好!還有數場表演,散場後,我一定轉告舞蹈團的同事!」哈,感覺他不是作為觀眾,而在認真工作,我也當上了小助理。這一次的回憶是難忘的,因為我看到煇哥critical的一面,而且,他的耳朵有如磁力共振掃描,就算是微小的差錯,也給他檢測出來。

煇哥說:「我的一生熱情,放了在繪畫和音樂。音樂,以往是我的謀生技能,現在不用靠它『搵食』,但我仍然喜歡研究音樂!」煇哥厲害了,作為老人家,卻是「電腦精」,有空便搜索最新電腦科技,創作音樂;他笑:「好多『作嚟玩吓啫』!沒有發表,例如我試用XXX(他說了一堆我聽不懂的『Apple電腦』名詞,自慚形穢) 。」記憶中,他最後一首公開發表的純音樂作品《將軍令狂想曲》,好像是為2008年為香港中樂團演奏會新編的。

他告訴我一件趣事:「我為TVB創作的『新聞報導』節目的主題音樂,都用了幾十年,於是,建議他們停用我這首『嘟、嘟、嘟……』,並作了一首新的background music給TVB。」我不同意:「嘩,你那首『嘟、嘟、嘟』音樂,是全港七百萬人的集體回憶;而且數十年前,你領先使用電腦做音樂,那層次,『醒神』到不得了。每逢聽到這『嘟、嘟、嘟』,大家知道香港TVB或台灣TVBS的新聞報導開始了……」大師忍俊不禁:「對了,TVB說這首音樂已成為電視台的corporate identity,不可以更改,故此,沒有採用我的新曲;哈,期待將來別人能夠做出更好的主題音樂,取代我的『嘟、嘟、嘟』吧。人,總敵不過潮流的巨輪,我『工整』的東西,也許會敵不過riffs and runs。」我呼籲TVB把當年煇哥的這首未曝光news music公開,作為向他致敬!

煇哥晚年愛繪畫,和我商量如何妥善處理他的畫作。我說:「先找畫廊朋友談談。」他在手機loop這些西洋畫給我看,多是寫生,很有意境。他笑:「做音樂,常要和人『交手』,我想安靜一點,還是作畫比較自如:一個人,『鍾意點就點』,只有顏色陪伴我,眼前看到的,都是美麗。」後來,專家和煇哥談過,她指出困難之處:「大師你的音樂形象太powerful了,全港市民都接受了你是『音樂大師』,如要換個『畫家』身份出現,只可以玩票,假設你的畫作得不到應有的關注,那對你太不公平了!視覺藝術,將是另一條費神跑道!」煇哥同意:「好呀!自己『得閒』畫吓;過去,我的音樂,都是給deadline逼出來的,也累了,不想在畫作上再repeat這一套。」

我覺得晚年的煇哥,只追求二字:恬靜。故此,不必要的找上門事情,「推得就推」,人,也不想多見。在煇哥孫女的婚宴中,他告訴我有出版社找他出自傳,有香港的、內地的。我已認識煇哥多年,知道他的「脾性」,我說:「哈,千頭萬緒,先整理你的數十年照片吧!」他笑:「哈,整理舊東西,是一種恐懼。」其實,他的生活已隨心所往,沒有壓力。人生,當中沒有deadline,便沒有推動力,但令人惋惜的,自傳一事,無疾而終。大師,沉醉於他的『樂齡宅男』電腦世界,那裏,輕輕鬆鬆,按一下鍵盤,便是大千世界。

2015年,煇哥決定做一個紅館大型告別演唱會,跟着「榮休」。我為「橙新聞」寫了一篇文,簡述他一生的輝煌成就(可看link https://m.orangenews.hk/details?recommendId=83559,也在天地圖書出版的書《佬文青律師》登載了)。突然,某政壇長輩給我電話,她說:「我是煇哥的樂迷;看了你的文章,覺得煇哥那般偉大的成就,香港人必須通過政府向他致謝!」她是一個路見不平、拔刀相助的風雲人物。我答:「對呀,你看黃霑對香港樂壇貢獻良多,走了,社會竟無聲無息。」她問:「演唱會完了嗎?」我數數手指:「還有一星期。」她立即說:「給你兩天時間,整理好煇哥的資料,連同你的文章,快快給我。」

數天後,她再給我電話:「你可以邀請某政府長官去看煇哥的演唱會嗎?」我答:「好,我安排煇哥在演唱會和她見面!」終於,那天晚上,我如臨大敵,額頭冒汗,安排好所有的細節,我邊看邊向這位官員解說,顧嘉煇大師對香港流行音樂的浩瀚貢獻;我知道她是來「考察」;官員只是點頭,小心地不多言。同年,煇哥終於獲得了香港政府頒發金紫荊榮譽獎章;可惜,我「大頭蝦」,忘記介紹煇哥和我那位長輩見面,因為我的錯,煇哥和「俠士」此生緣慳一面。長輩和我那次的努力,慶幸沒有白費;當然,最重要是煇哥實至名歸,才可得到這個超級榮譽。人生,往往是機緣巧合,說破了,成就是否綻放光芒,坦然地、釋然地,都躲不過上天的祝福或咒語;所以,我們每一個人可做的,便是做好人、做好事、多積福。

煇哥的離去,為我帶來傷感,往事一幕幕飄入內心,很不捨,必須在此道出感激。這一年來,太多長輩走了;生離死別,我已感受春夏秋冬。到底,活着,是「打斷你的腿,再給你一支拐杖」,推你再上進的過程;我,也漸覺疲累……

煇嫂及家人,生者要快樂呀;生命,花謝煙滅,讓我們把對大師的懷念,寄放心坎,以後的路,愛和他共在。

香港變化了,不再是一個insulated box,而是大國的一部分,故此,要做「紅」本地音樂,只靠小城的熱熱鬧鬧,再不足夠,只能碰巧「時勢造英雄」,「食正」內地大市場,才可再出現另一位顧嘉煇,可惜,正如煇哥常常告訴我:「形勢大於人!」再來一次香港流行音樂的天時、地利、人和,絕不容易;故此,老師的成就,我大膽在此存照:「前無古人,後無來者」!

夜已盡,月未央;黯然,我尚神傷。想起Timi Yuro的歌曲《Interlude》:荏苒如夢;又想起Alan Walker的《Faded》:影隨光束在……更想起顧嘉煇……想起我們多年的善緣……我太多想起……

回憶,像按下傷患,但我堅持寫完這篇文章,選擇用文字,沉痛地向大師在此永別。

此網誌也上載於下列網站: