10-12-19

從前,把喜歡文化藝術的青年人,捆包為「文藝青年」。他們愛看雜書、聽音樂,最好還要戴眼鏡、身材瘦削,才配稱「文藝青年」。我的師公劉天賜是七十年代文藝青年,他們那一代,穿「菊花牌」白背心、格子長睡褲、在家「蛀書」。21世紀以後,用詞發生變化,出現了一個叫法「文青」,不知這名詞是否從台灣或內地吹來,或是網絡潮語,文青的要求也提高了,除了熱愛文化藝術,更需要有獨特性格、氣質、生活方式,例如拒絕跟隨潮流、探求次文化、有個人的志向和品味,當中更有些只穿organic cotton、支持「維根主義」(veganism) 、維護動物權益。「文青」已成為一類「人種」的指數。

「文青」英文,常被翻譯為「hipster」,有點不對,文青不會跟風;有些人翻譯為「art buff」,只指藝術,好像太窄;如說「雅文化」「high culture」又未必全是他們杯茶;「俗文化」(popular culture) 只是他們偶爾接受的東西;他們其實是介乎「次文化」(subculture) 和「反文化」(counter-culture) 之間的組群。我喜歡的翻譯故此是「non-mainstream buff」。

十多年前,當「文青」這名詞漸現,香港已有一位少女叫鄭天儀,唸新聞系,大學時候,在《東方日報》兼職做財經翻譯,當了七年財經記者後,轉往《信報》,全職負責文化報導工作。這女子前世和書本「有仇」,一天到晚跑書店,除了「大路」的天地、商務、Page One、HMV(大家可記得沙田新城市廣場的HMV唱片店,它有「書籍」一角,那年代多浪漫),她還喜歡跑「隱世書店」,大業藝術書店便是她喜愛的,那時九龍和中環陸羽茶室旁邊都有分店,最後只剩中環樓上三樓舖。Tinny(鄭的洋名) 以往在大業打書釘,什麼兵馬俑、三星堆的書都看,她膽大生毛,有些書明明封住,她竟叫老闆張應流打開給她看,張老闆最初曉以白眼,但是日子久了,被Tinny愛書的誠意打動,變成好朋友。

2018年,張老闆和Tinny說:「我年紀大了,要退休,現在只剩下中環店,也不想幹,你會否頂讓下來經營,讓我七十年代至今的心血不用白費。」剛巧,人馬座的Tinny想改變生活,她離開了報館創業成立文藝平台「the Culturist文化者」,她和丈夫「鼓起勇氣,騎上虎背」,在2019年3月,正式接手大業這間藝術老店。至今,經營很不容易,因為港人愛吃喝玩樂,喜歡看書的人已經少,看藝文書籍的人更少,經營不到數個月,便遇上香港的社會動盪,雪上加霜,有心人應該支持一下。

我問Tinny:「我認為你是香港的典型文青,你對『文青』這名詞的感覺?」Tinny大笑:「真的嗎?你說我『堅離地』、消費水平低吧!」我回應:「連我都討便宜,叫自己『佬文青』,當然不會是貶詞。」Tinny認真起來:「唔,對我來說,『文青』是一個和財霸主義、消費主義、反智潮流對立的另類小眾,『文青』是庸俗化的一個文化群組。」

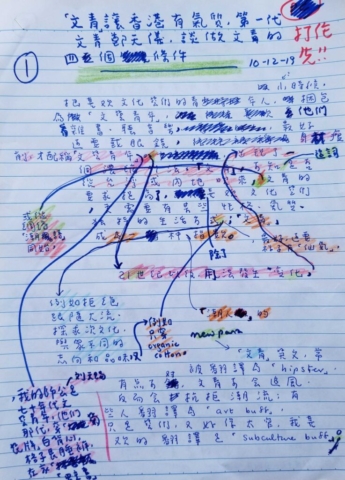

我煞有介事:「好,為你設題,做『文青』有那四大條件?」Tinny陪我瘋癲:「他要喜愛活於『紙』、『筆』、『墨』、『字』的世界,那些整天拿著電腦和手機按上掃下的,就算為了閱讀,只配叫做『網友』,他們不算文青,文青不會迷上這些沒有溫度的科技產品。」我失笑:「絕對明白,我處理律師的工作,可以接受電腦,但是寫起文章,我要一枝筆和一張紙,然後,畫畫似的,墨水通過字狀的圖案,滲到薄薄的紙張,還加上marker筆的顏色,渾然天成,才可盡情思考。」Tinny開玩笑:「那叫造『墨』弄人。」我調皮:「是電腦年代的『墨』極必反吧。」她接著:「我愛摸著紙張,一頁頁地去感覺,如游刃,也如游泳,感受到筆和字句的呼吸,從這股氣息,創造出新的生命力,例如可把文字重塑,『肌理』一詞,便是我玩出來的。它代表『道理』和『秩序』。電腦和手機最大的問題,是程式化,就算它出現的介面(interface),亦是固定的格式,你看,一本書的封面,和手機的一張照片,感覺是差天共地的。例如我想起村上春樹寫過的文字,回憶總是那本書某頁的影像,但是,如果你用手機看他的書,你可會記得介面的樣子嗎?」我說:「字、筆、墨、紙,是人類智慧的精子和卵子,可惜現代人愈來愈笨,受制於網上群組,而電腦和手機沒有生命力的排版,無法提供上述智慧的交合;手機發出的電波,更會傷害腦部組織。」Tinny和我不謀而合:「近數十年才出現的數碼機器,把人類三千年的閱讀文化毀於一旦。」

我開始新話題:「第二個條件?」Tinny早有預備:「談談人生和消費態度吧!文青追尋是『物質』所滿足不到的『非物質』願望,例如買東西,文青不會以名牌、流行程度,或『朋輩擁有而我沒有』等等『凡俗』因素,去決定是否購買,他會回歸基本,問自己:這東西有價值嗎?會影響別人(例如那些誇張的『自拍棍』)嗎?會影響地球(例如有化學成分的東西,泥土根本不能『消化』)嗎?有心靈溝通嗎?我自己很喜歡『手作』製品的感覺,那粗糙卻安詳的美麗,是難以形容。文青會關心別人,關心一件貨物背後的別人,關心別人所擔憂的事情。」我一唱—和:「說得好,告訴你一個故事:有次,我去買玫瑰花茶,它可以降肝火,見到三個年輕的顧客,第一個說:『給我最好的花茶!』第二個說:『那一種最名貴?』第三個說:『請問這些花茶是中國那裏種植出來的?這一種淡紅的,叫什麼名字?』三個人買茶,她們的教養和氣質,高下立見。」Tinny點頭:「求知慾也是文青所追求,為了好奇,我們探求許多事情的真相,不只是科學或物質的真相,而是人類思想層面的真相。」

Tinny說到第三點:「文青必須『獨立思考』(independent thinking)。」我有感而發:「有些事情,你急不及待跑去反對的隊伍,以為那就是『文青』,以為『反對面』便是『批判思維』(critical thinking),那便錯了,你只是『偽文青』。獨立思考不是某些『立場』,或某些『結果』,它是一個『兩階段』的思考過程,首先,是一個『分析過程』(analytical process),查明事實,或研究兩方面的觀點,然後是『判斷過程』(judgmental process),根據自己的經驗和智慧,因應眼前的事情,找出一個合理和全面的答案,這才是『獨立思考』,而不是應聲蟲,孔子所說的『三思』,同一道理。很多人憑『直覺』去做一件事,唉!」Tinny同意:「例如旅行時,大家一窩蜂去某景點『打卡』,真正文青不在乎打或不打卡,他會獨立思考,這打卡位有何特色?如果我不去打卡,有其他地方更值得去嗎?如果只是為了『人拍我拍』的炫耀,何必呢。」我頑皮:「是呀,年輕人要『型』,為什麼一定要去看『teamLab』,走進大業書店,形象更佳啦!」Tinny搭嘴:「那些動輒說什麼什麼是『老餅』的年輕人,其實不懂思考,這些人,才不算文青。」我心痛:「有些外國回來的年輕人,以為吸大麻很『型』,沒有想清楚,也不算文青。」

我問Tinny:「那文青的第四點要求呢?」Tinny的丈夫Kelvin剛為我們泡了一壺好茶,她喝了一口葉香:「應該是包容,那包容是跨個人、跨界別、跨歷史和跨地域的。Internet是可怕的怪物,它的出現,把人類細分為一個個群組。自此,網絡各有所歸、各擁其位,好像行軍的連隊,大家留在群組,接收『單向』、『分發』或『歸邊』的資訊,不知道外面的世界,黑外有白、白外有黑。日子久了,這些人變得愈來愈封閉和主觀,不知道葫蘆內可以賣不同的藥。我很懷念還沒有電腦和手機的年代,當我們拿起一份報紙,它像是一個寶盒,不同年紀、不同背景、不同口味、不同好壞的內容擠在一起,色情版可以和藝術版同時存在,馬經版便在教育版的後頁,我們沒有排斥,什麼資訊都留意一下,什麼角度都了解一下,不必對號入座,或只坐前排。這一種包容,是因為當時媒體提供的光譜很寬,而且是跨界別,我們可以看到360度,而不是今天很多人所看到的36度!」我點頭:「『小眾化』(minoritization),除了影響現代人的包容程度之外,更影響他們的智慧,因為當接收的東西日益狹隘,加上資訊再不是自由地尋找,卻是手機通過『人工智能』,天天主動塞進你的腦袋,引導你接受一些單向和偏頗的看法,手機使我們不是更聰明,而是更愚昧。」

和鄭天儀談了一個下午,看到窗外的士丹利街,人來人往,都是營營役役的中環人,「醒目」走精面的人多,聰慧而執善的少,他們有多少個知道什麼是「文青」,或許更多會鄙視「文青」。在香港,如紀文鳳前輩所說:「我們只有文明,沒有文化。」吃喝玩樂、酒色財氣以外,當你談精神生活,別人會搶先挖苦,因為取笑別人清高,可以抬高自己的「醒目」。

最近的香港,當大家看著各種媒體,指罵別人的時候,有沒有想過:當香港人過去只享有物質,沒有文化,更沒有修養和思考,今天的苦果,有多少是過去埋藏的毒害?在沒有文化的地方,慢慢地,連它的文明底盤亦受到侵蝕;香港太多人,不談仁義道德,更連起碼尊重別人、潔身自愛的分寸也不在乎,這樣的社會還可以有更高層次的出路嗎?

吃和睡是每個人必須的,故此,才沒有「吃青」和「睡青」這類名詞,所以當大家都關心文化、喜愛藝術的話,再也不必出現「文青」這特別稱謂。「文青」、「憤青」,這兩類人,其實是社會此消彼長的自然生態,作為香港人,你會如何修復社會,讓我們除了文明以外,還有文化,滋長更多有思想和態度的文青,來讓香港更具氣質。