08-02-2022

至今睡夢中,仍夢到大學的考試,答錯兩條題目之際,監考員板着臉:「Time’s up! Pens down!」嚇得「一額汗」。當年,法律系側重背記,我擁有智慧,但沒有「記性」,想到「磨爛蓆」往死裏唸,每每驚起一灘鷗鷺。

我和法律好友,貌合神近,只因一句話:「剛直奉公」,見到今天香港社會的「澩澩嬥嫪」,頗多人亂來,心便悶痛。我們當律師的,更易嫉惡如仇。

香港打官司的「殿堂級」大律師叫清洪(Cheng Huan),外號「金牙大狀」,是我們頂尖同行,打過無數舉足輕重的案件。有些資深大律師,非常主觀;清洪很民主,他聽取團隊的觀點,才總結看法。有句話,叫「四両撥千斤」,就是他;在法庭上,清洪心平氣和,語氣像和法官聊天;強於「盤問證人」的他,平淡的問題,其實是迷魂陣,講大話的人,尾巴會給他夾着。看他出庭,如看表演。

他是我九十年代認識的、三十多年的朋友;大家都忙,不常見,但見到面,話題聊不完:談法律、藝術、寫作。他是art collector,數十年了,眼光獨到,如打麻將,鋪鋪滿糊。他輕鬆地笑:「年紀大了,只想『欣賞』,不再想『擁有』;擁有,在回憶,已足夠,手上的藝術品,賣給有心人吧!」

法律界,有一萬多人,有些,曾是好同學,但時光荏苒,未曾碰面。有些,如清洪,本是「跨代」往來,但是緣分,在公在私,總把我們抱抱搡搡。

數年前,我去了仰光,看過他面對金光閃閃Shwedagon Pagoda的房子,他想度假時,天天望佛塔。這前輩,卻不願帶走一片雲;我明知故問:「緬甸很亂,還不賣掉房子?」他翻白眼,笑道:「管它動亂;買的時候,只想看到大金寺,將來誰人接管我的房子?命也;誰有命,便拿去吧!」清洪篤信佛教,在辦公室、在家裏(更是一個大房間呢!),都有祭壇、大大小小的佛像,天天拜誦,我不是善信,但感到安靜。

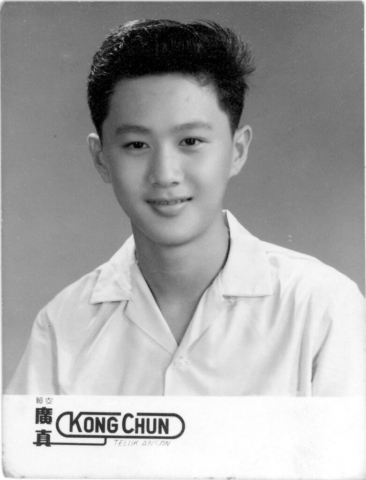

清洪托着頭:「世事,往往是一個圓圈,開始,會變成終結。我生於1947年;約二十年代吧,嫁到馬來西亞的阿姨回福建,不知什麼原因,把我父親領養,姓氏從『顏』改為『葉』(Yap),我父親在家排行第六,從廈門上船去了馬來西亞後,變成『長子』。我在馬來西亞出世,父親很會做生意,他在rubber plantations(橡膠園) 建房子賣給人,家境算可以吧,我感激父母。我是六子,上有四個姐姐、一個哥哥,下有兩個妹妹;唉,二姐已走了!我的童年,幸福愉快,無苦無怨。爸媽的信仰是Taoism(道教)和Chinese Buddhism(中國佛教),我那時以為:『佛教與我無關!』當年,中上家庭都把子女送去西方宗教學校,,唸Methodist school的我,過着循規蹈矩的生活,心想:『聖經』才是真理,考O Level試時,Bible成績還是A呢。由於讀書不錯,中學畢業後,被送去倫敦唸大學。誰料到,父母篤信的佛教,反而是我一生的信仰。」

清洪愛喝美酒,嘗了一口:「London,改變了我;那裏,有許多售賣舊東西的地攤,令我愛不釋手;日久,甚麼古董和藝術品都喜歡,到了現在,算是半個art collector吧!我叫自己magpie(鵲),這小雀有收集癖,甚麼東西都藏起來。」

清洪把雙手放在大腿:「在英國,我有兩個好朋友是Sikkimese(喜馬拉雅山下的小國,錫金邦,七十年代被滅國,成為印度一部分),受他們影響,我信奉了Tibetan Buddhism(『藏傳佛教』,或俗稱『喇嘛教』),相信前世今生的Karma,苦和樂的報應,這信仰直到今天。我現在追隨大師Master Zurmang Gharwang Rinpoche,他是Karmapa lineage(噶瑪巴傳承人)。」我和清洪熟絡,問:「生命真的是苦海?」他反弄:「快樂,有真有假的!」

由於宗教的垂範,清洪代表着一個字「kindness」。他的kindness可分內和外。在外,他教我們「wear a smile」及常說「Could I help you?」。他常說我有潔癖,因為我對沒有「底線」的人,面孔是真的。而內心呢,清洪「老師」常說:「Forgive and forget. Walk a mile in their shoes (穿他們的鞋走路,忘記、原諒) !」我的壞嘴巴又來:「帽,綠色以外,可以用別人的,但別人的鞋,怎穿得下?」在個人修養方面,清洪教導:「Face yourself and go big!」多年來,他海納百川,別人多壞,他都接納為朋友,別人多煩厭,他閉目吸一口氣,笑笑,便忘記;一般骨肉,一般皮。

他和教友,捐建了一家佛舍,在銅鑼灣百德新街,他的乾親Bernard,帶我去過一次,窗明几淨、莊嚴和祥。各種宗教的堂、寺、廟、殿,對心靈污垢的清除,太重要了!清洪叫:「多點上去,對你有益!」可惜,蟬過別枝,我有其他信仰。

我和清洪的第二個緣分又來了:他加入「天地圖書」的大家庭,成為這家崇高出版社的作家;在天地,我是他的「師兄」,1995年便出書。我們在書展的講座,安排在同一天;我又搞事:「CH,我的觀眾給你搶了!」果然,他的講座擠滿城中名人、法官、大律師;而我,「獨唱獨酬還獨臥」。不只此也,清洪勤力得要命,多次去書展為讀者簽名,我投訴:「別『搏命』了,別人只圍着你轉!」他鼓起腮幫子:「來點良心吧,天地圖書花錢為我們promote,你還懈怠?」

對於金錢,這位大律師前輩放得開;我奇怪,有些人的錢,三代也吃不完,還想貪更多更多。他笑:「心情好的時候,賺少點錢又何相干?心情壞透時,錢要來,有用嗎?許多事,看開了,便能放下,一直要堅持的,只有一種,它的名字叫『快樂』!」清洪弟子的女兒要入小學了,正煩惱,因朋友之間,爭入名校;清洪彈彈手:「小朋友唸書,求學問、求快樂,如果名校代表財富和身份的比拼,便沒有意思!」

別人有難,清洪立刻出手相助,我們覺得他太慷慨,他眼珠左右滾,拍拍雙手:「好人有好報的!」法律客戶沒有錢,要他減費用,他認為值得的,二話不說:「Whatever啦!I wish my client to be happy!」還盯住我:「有些案件,我會『吃虧』,但是,另一些案件,客戶好generous,給我賺錢。善惡,都有因果的!」

清洪性情溫厚、對人坦白、不耍心眼。案件勝訴機會不大,他會跟客戶清心直說:「Bad case is bad case. I cannot please you with good news. If you know you are facing a bad case and so handle it well now, it will be the kind of good news that you want to get(壞消息是案情不妙,好消息是我分析後,你可以早點處理).」所以,大家都信任他,因為他不單是卓越的大律師,更是一個對人真心的「梵衲」。

清洪的生日party,總有一班城中猛人,乖乖地圍在一桌,安靜地為他祝賀,我看得出:這位前輩,贏得別人的愛戴。他的chambers聚會,老、中、青律師湧來湊熱鬧,大家見到清洪,有如回家探親;律師們的「寂寞流星群」,也溫暖起來。我戲謔:「好一個佛祖!」

有一天,我八卦:「偶像,你原名叫『葉清福』(Yap Cheng Hock),為何叫『清洪』?」他笑:「如果父親當年沒有『過房』?我本姓『顏』!唔…… 改掉『福』這個字吧,『葉』又不是我的真姓,於是保留一個『清』字,叫『清洪』!」我老子天下第一:「『氵』、『氵』,一定可以水源充足。」

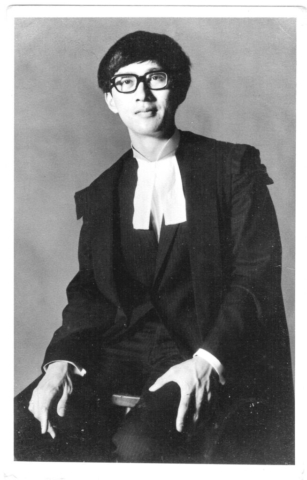

我好奇:「你為什麼當年唸法律?」因為他和我一樣,本喜歡寫作;他的答案和我的人生一樣:「我的科學科目成績不出色,但文科了得,為了將來有一份穩定專業,便去唸法律吧。1971年,大學畢業後,我忠於原本的興趣,挑選了『揸筆』工作,擔任新聞編輯。在七十年代中,來了香港工作,當年的香港,先進又『好住』;後來,人生突然有了新想法,渴望建立自己事業,於是,最容易便是做回律師吧!我在1976年『掛牌』,成為香港的大律師!」

我想起清洪另一馬來西亞「老友」謝清海(Cheah Cheng Hye),也是我的舊雨,他是新聞工作者,目前任香港聯交所董事,本地龐大基金的老闆。清海對我們說:「如果香港能夠重現一家大型出版社,讓我們再提起筆桿子,寫喜歡的東西,那多好!」清洪和我「舉腳」贊成,因為推動香港寫作風,是我們三個人的理想。

清洪從一個大律師,成為香港傳奇,法律界永遠掛在嘴邊的一個人物:馬來小子、文字工作者、法律專家、佛學導師、藝術收藏家,還有,還有,眾多的律師「仔仔女女」。清洪說:「生命的意義,不可能獨力創造;我的馬來西亞童年、英國少年,都是別人賜予的快樂,我的成就,也是香港幫忙的,所以,我們一群人、一群好人,攜手走出一條『顧己及人』的社會道路!」我和清洪服務過特首選舉委員會,不謀而合,我們相信「以事論事」的作風,不管空間多少,這是君子自強不息的人格。最後問他:「你人生美滿,有沒有遺憾?」他想了很久:「人生不應有遺憾。如有,那就是不懂得彈鋼琴。小時候,父母不送子女學音樂的;大了,又太忙,學不會。我常想:如我懂得彈琴,會更好地表達自己的情感!可惜!」

大悲無淚,大悟無言,大笑無聲。境由心造,退後一步,自然寬。

此網誌也上載於下列網站: